一台机器设备、一架运—五飞机、一个索道轿厢、一处水下碑林、一张车船票根、一张黄油布……一个个“一般”的“老物件”,见证新我国工业兴起之路、摆开一帧帧新我国水利工程建造进程、书写一代又一代女性斗争华章,镌刻了新我国建立75周年以来重庆打开进程。

每个年代都有年代之物,满载着人们的情感和回忆,记载着一起的故事。本年是新我国建立75周年,国家文物局联合相关部委联合相继打开“共和国印记”系列文物搜集活动。依照作业安排,重庆市文物局联合市妇联、市经济信息委、市水利局、我国铁路成都局集团有限公司等相关单位打开“共和国印记——‘渝’你共见证”文物搜集活动,面向全社会遴选和引荐一批代表性见证物。

今日,带您让走近那些有代表性的见证物,重温前史之路,品读见证物背面的前史故事,与您一起见证75年来巴山蜀水间的沧桑剧变。

8000(HP)马力双缸卧式蒸汽机成功轧出新我国榜首根中华式38KG/M重轨,并为新我国榜首条铁路成渝铁路钢轨出产供给动力;重庆炼钢厂运用的Ф250mm轧机成功产出我国西南地区榜首批优质钢材;重庆机床厂Y37型滚齿机打破多项新技能,掀开我国齿轮加工机床出产的新华章……

走进重庆工业博物馆,可以正常的看到许多“榜首”、许多打破,它们见证着重庆工业兴起之路。

1952年,被誉为“我国机床职业十八罗汉之一”的重庆机床厂按苏联图纸开端试制用于加工齿轮的精细设备——Y37型滚齿机。结构较为杂乱、精度要求高、制作难度大,试制过程中,技能人员战胜一项项困难,次年,成功试制出新我国榜首台自主研制的滚齿机。

尔后,该工厂还先后试制成功插齿机、剃齿机、珩齿机、倒角机和齿轮噪声查看机等产品,成为我国齿轮机床诞生的摇篮,被誉为“我国西南的一颗明珠”。

长4.5米、宽2.1米、高2.04米,最大载客量46人,重庆工业博物馆收藏的重庆嘉陵江索道轿厢,不只见证新我国榜首条客运索道诞生,也承载了重庆公民一起的城市回忆。

“1982年1月1日,重庆嘉陵江索道正式运转,它是衔接重庆渝中区与江北区不可或缺的交通工具。”重庆工业博物馆相关担任的人介绍。轿厢顶峰载客量2.54万人次/天,2011年,嘉陵江索道因城市建造停运,运转29年来载客量已打破一亿人次。

而重庆工业博物馆内,一辆1995年“嘉陵牌”CJ50型摩托车,也招引游客停步逗留。

据介绍,“嘉陵牌”CJ50型摩托车于1979年研制成功,“CJ”是“长江”汉语拼音的最初字母,50源于本田样机PA50。它是为习惯市场经济、顾客需求而规划制作的榜首款民用摩托车,也是我国摩托车业“民”的成功样本和年代里程碑。

摩托车造型简练妥当,驾驭简便灵敏,亮橘色外形夺目心爱,回油门时皮带传动系统会发出洪亮的“当当”声,是“小嘉陵”一起的进场典礼,无不体现着上世纪80年代如火的热心。

跟着技能的革新和社会的前进,嘉陵CJ50摩托车终究被年代的激流所筛选,但在重庆人的心目中,它已不单单是一种交通工具,它是一代人的美好回忆,更代表了一种自食其力、吃苦耐劳的精力,也代表了一种不易舍弃的情怀。

在涪陵区,长江与乌江集合口上游约一公里处的水间,有一道长约1600米,宽10-15米的砂石梁。从唐代广德年间,人们开端在石梁上记载枯水水位、题写年代、日期、观鱼景象等,这便是名扬中外,被誉为国际水文奇迹的“白鹤梁题刻”。

白鹤梁题刻已存在千年。它是文人墨客的赞叹地,也是记载了1200年中72个年份的水文站,有“国际榜首古代水文站”之称。

它更是年代变迁的见证者。1993年全国人大经过《关于兴修长江三峡工程抉择》,而白鹤梁题刻记载的枯水水文信息,为三峡水利枢纽工程的初步规划供给了切当牢靠的依据。

1994年12月,三峡水利枢纽工程正式开工建造。依据三峡工程项目施工总进展安排,白鹤梁题刻水下维护工程有必要在三峡库水位抵达156米前竣工。“能这样说,白鹤梁水下博物馆的建筑进程见证了整个三峡文物维护甚至三峡水利工程的建造,见证了年代的变迁。”重庆白鹤梁水下博物馆相关担任人说。

三峡工程是当今国际最大的水利枢纽工程。三峡库区吞没面积之大,移民数量之多,均列国际之最。移民工程又是三峡工程建造的“重中之重”。

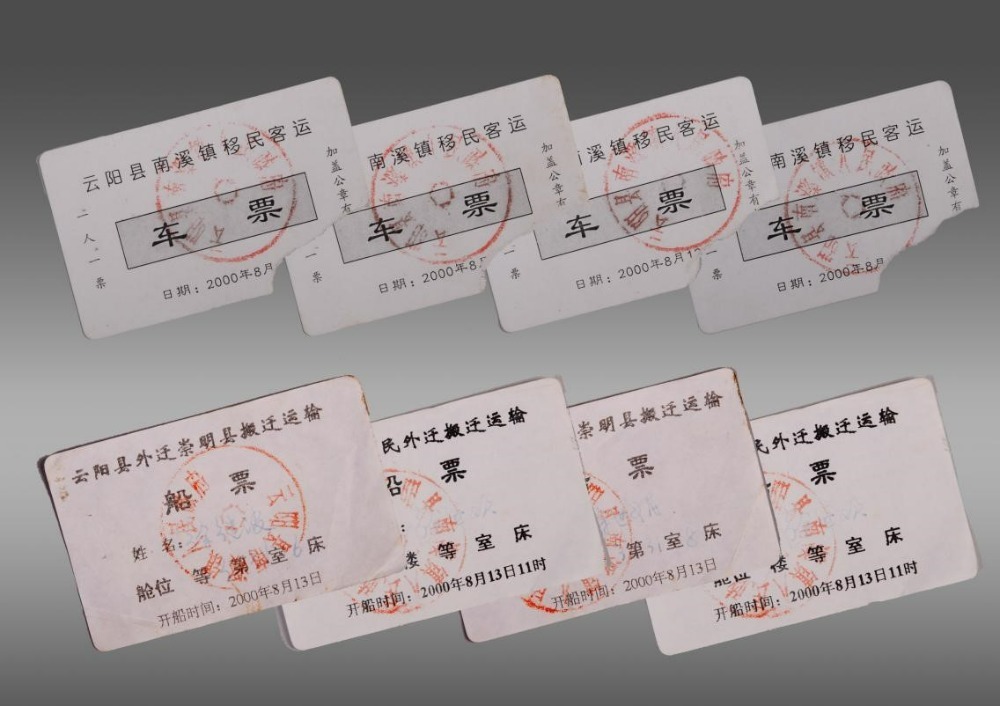

在重庆三峡移民纪念馆,陈设的8张一般而又特别的车船票根,记载下一趟特别的旅程——

2000年8月13日,徐继波一家四口和600多名移民一道,在云阳港登上“江渝9号”轮船,动身迁往上海,这是三峡工程榜首次大规模移民外迁。四天后,当他榜首个下船踏上崇明岛时,他也成为“三峡外迁移民榜首人”,被国务院三峡工程建造委员会颁发“三峡工程库区乡村外迁移民先进个人”荣耀称号。

同样在重庆三峡移民纪念馆,还陈设着一本泛黄的作业笔记。上面的笔迹尽管有些含糊了,但它却是一位福建干部对口援助三峡库区的友情见证。

笔记本的主人名叫郑建树,时任福建省晋江市副市长。1994年,郑建树带着简略行李踏上万州这片生疏的土地,打开对口援助作业。在他与对口援助干部齐心协力下,促进福建和天城区签定协作协议与合同达50多个,协议投资总额4亿多元,有力促进了天城区的重建和打开。

“这本宝贵的作业笔记既见证了对口援助兄弟省市的倾情帮扶,也显示了援建干部广博的胸襟和忘我的贡献,是对口援助作业的重要证据。”重庆三峡移民纪念馆相关担任人说。

在永川区档案馆爱国主义教育基地里,一张黄油布色彩昏暗,还有少许破敝,它是西南服务团成员于文桂捐献的革新什物。

时刻追溯至1949年10月1日,于文桂跟从“我国公民西南服务团”从南京动身,进军大西南。行军路上,困难重重,时而酷日当头,时而暴雨如注,有时还会遭受土匪突击。

“白日,于文桂用这张黄油布包裹住行李,夜里,用这张黄油布当床布在上面睡觉。”永川区档案馆相关担任的人介绍,这张黄油布见证了西南服务团成员们不畏艰险、勇于牺牲、忘我贡献的精力与质量。

而一组“铁姑娘相片”,又将时刻拉至70年代初。那时,綦江区青年镇堡堂村人多地少,自然条件恶劣,是见山不见林,见林不见材的石头山;几个出产队都是吃粮靠返销、出产靠借款、日子靠救助的“三靠”队。

在村党支部书记王茂全的带领下,广阔群众向穷山恶水打开宣战,硬是把一个土薄坡的老鸦颈山改形成层层梯土,使犁地由本来的16.8亩扩大为59.9亩,土层由本来的几寸加厚到1.5尺,粮食总产量由曩昔的500多公斤,增加到1.2万公斤,不只处理了堡堂公民的温饱问题,并且每年还上交国家几万斤余粮。

相片记载的便是其时开田改土的作业中涌现出的女性英雄,她们用自己衰弱的膀子扛起比自己还重的东西,砖石打炮,每天起早贪黑,干劲十足,人们亲热又形象地称号她们为“铁姑娘”。

除此之外,一张全国脱贫攻坚先进个人荣誉证书,记载了万盛经开区万东镇五和村党总支书记、村委会主任周冬勤,带领五和村经过打开“五和果、五和鱼、五和菜”三大主导产业,从“空壳村”变身“实体村”;一张抗洪救灾先进个人荣誉证书,见证了万盛经开区万东镇箐溪村李子山原地质滑坡监测员冯光容在2007年李子山遇特大山体滑坡时挺身而出,安排乡民安全撤离的荣耀业绩;一枚全国三八红旗手徽章,蕴藏着万盛经开区青年镇堡堂村党委书记吴兴芬一直为党分忧、为困难集体解难的真诚情怀……一项项荣誉更是鼓励广阔妇女勇于担任作为,争做年代的书写人、追梦的斗争者,在新征途上编写高昂猛进的女性答卷。

重温前史之路,品读见证物背面的前史故事,一起见证75年来巴山蜀水间的沧桑剧变。